La nariz del Siglo de Oro

Recorrido literario por los vinos de Cervantes y su época

Etiquetada en...

En la obra cervantina son muy numerosas las referencias al vino, pues en el Siglo de Oro resultaba insustituible como alimento del cuerpo y estimulante del ánimo, que en ocasiones tan decaído traían los soldados y los poetas. Pedro Plasencia

Quevedo, Vicente Espinel, Lope de Vega, Tirso de Molina, Mateo Alemán, y una larga lista, se desvivieron en elogios hacia el néctar de la uva. Pero probablemente en ningún otro autor como en Don Miguel de Cervantes se manifiesta la cotidianeidad, digamos, la familiaridad con el líquido elemento que hace felices a los hombres. En el texto que sigue, sacado de mi libro "A la mesa con Don Quijote y Sancho", se pasa lista de todos los vinos que Cervantes citó en su obra inmortal, y se vislumbran las preferencias enológicas del autor.

Fue Cervantes lo que en sus tiempos se llamaba un “mojón”, y hoy diríamos un degustador fino, un catador o una buena “nariz”. Distinguía por el olor y el paladar, al igual que Celestina, las diferencias de gusto que dan a sus vinos las diversas tierras y vidueños de España, y hasta presumía de ello. Amaba el vino y, como a Sancho, le resultaba duro verse obligado a pasarse sin él:

"Mas sucedióles otra desgracia, que Sancho tuvo por la peor de todas, y fue que no tenían vino que beber." (Parte I, Cap. XIX)

En otra parte:

"Y el acabar de decir esto y el comenzar a beber todo fue uno; mas como al primer trago vio que era agua, no quiso pasar adelante y rogó a Maritornes que se lo trujese de vino”. (Parte I, Cap. XVII)

En forma más explícita, sin cabe, en el Capítulo XXXIII de la Segunda Parte:

"-En verdad señora –respondió Sancho-, que en mi vida he bebido de malicia: con sed bien podría ser, porque no tengo nada de hipócrita; bebo cuando tengo gana, y cuando no la tengo, y cuando me lo dan, por no parecer o melindroso o mal criado, que a un brindis de un amigo ¿qué corazón ha de haber tan de mármol, que no haga razón? Pero aunque las calzo, no las ensucio: cuanto más que los escuderos de los caballeros andantes casi de ordinario beben agua, porque siempre andan por las florestas, selvas y prados, montañas y riscos, sin hallar una misericordia de vino, si dan por ella un ojo." (Parte II, Cap. XXXIII)

Y aún podemos incluir esta sabrosa referencia de un inspirado y pacifista Sancho:

"Yo no quiero repartir los despojos de enemigos, sino pedir y suplicar a algún amigo, si es que lo tengo, que me dé un trago de vino, que me seco." (Parte II, Cap LIII)

Pero Cervantes sabía beber, y, desde luego, nunca llegó a contarse “en el número de los que llaman desgraciados, que con alguna cosa que beban demasiado luego se les pone el rostro como si le hubiese jabelgado con bermellón y almagre”, por utilizar una expresión de su propia cosecha, que entresacamos de La ilustre fregona. Es más, no se le ocultaban al insigne novelista las desgracias que suelen acompañar a los excesos etílicos; y así las representa por boca de don Quijote, sirviéndose de esta máxima de universal e inmortal memoria, con la que el hidalgo encarece a Sancho la norma de la sobriedad:

"Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra." (Parte II, Cap. XLIII)

Y en otra parte, es el doctor Pedro Recio de Tirteafuera quien amonesta con severidad al escudero:

“…y el que mucho bebe mata y consume el húmedo radical, donde consiste la vida”. (Parte II, Cap. XLIII)

El discreto estudiante manchego que, según relata el propio autor en el prólogo del Persiles, le acompañó durante buena parte del último viaje en burro que el ya consagrado escritor hizo de Esquivias a Madrid, pocos días antes de morir, diagnosticó a Cervantes hidropesía, y con la mejor intención del mundo le recomendó:

"Vuesa merced, señor Cervantes, ponga tasa al beber, no olvidándose de comer, que con esto sanará sin otra medicina alguna." (Persiles, Prólogo)

Puede que, al hacer pública esta advertencia, don Miguel estuviese confesando una afición al vino, tal vez un poco desmedida para lo que se entiende juicioso en un hombre ajado por la vida, que se acercaba ya a los setenta; pero la cosa no tiene mayor importancia. Evidentemente Cervantes se había merecido poder disfrutar de su pasión por los buenos vinos, que sin duda saboreaba con deleite en su propia casa, en la tasa y medida que él mismo se fijase. Y puede que en ocasiones esa tasa superara lo que es óptimo para la salud; en mayor medida durante su juventud y en la asendereada etapa en que trabajó como publicano o comisionado de la requisa del trigo y del aceite en Andalucía, épocas en las que con más frecuencia visitó las tabernas y los bodegones.

No vemos delito en ello. También tuvo el alcalaíno cierta debilidad por las mujeres, y un poco de vicio por el juego, según se infiere de varios fragmentos de su obra, y de algunos datos biográficos, pero no más que otros cuantos de sus ilustres contemporáneos.

En todo caso ¿cuáles fueron las preferencias enológicas de Cervantes?

Don Miguel sintió un especial y lógico afecto, expresamente manifestado, por el vino de Esquivias, porque siendo esta localidad toledana la patria chica de su esposa, doña Catalina Salazar, fueron sus vinos los que con mayor facilidad podía el escritor procurarse para su propio consumo, máxime cuando la familia de Catalina era propietaria de viñedos. En el prólogo del Persiles el Manco ensalza los “ilustrísimos” vinos de Esquivias, y también hace lisonjera mención de ellos en El coloquio de los perros, donde los compara con otros tres de los grandes vinos de España: los de Ribadavia, Ciudad Real y San Martín de Valdeiglesias; y en El Licenciado Vidriera, al incluirlos en el amplio catálogo de los buenos vinos españoles e italianos del momento.

![[Img #6313]](upload/img/periodico/img_6313.jpg) Pero, sin duda, los dos vinos que prefirió Cervantes, por encima del néctar de los pagos de Esquivias, fueron los de Ciudad Real (blancos y tintos) y los blancos de San Martín de Valdeiglesias. Conviene precisar que, mientras el “vino del Santo” (“el mejor vino blanco de España”, en la autorizada opinión de Luis Zapata, y “medicina cordial contra la melancolía”, según el juicio científico del doctor Sorapán de Rieros) provenía exclusivamente del pueblo madrileño que le da el nombre, y se vendía como vino caro o precioso en las mejores tabernas de Madrid, Segovia, Valladolid y otras ciudades de Castilla; por vino de Ciudad Real se entendía a finales del XVI no solo aquellos producidos en el término municipal de “la imperial, más que real ciudad, recámara del dios de la risa”, circunloquio que Cervantes utiliza en El Licenciado Vidriera para referirse a la capital manchega, sino que con el nombre genérico de “vino de Ciudad Real” se daban a conocer también los de otros muchos lugares de La Mancha, que no gastaban nombre propio de producción de excelencia (denominación de origen, diríamos hoy), pero cuya calidad estaba igualmente contrastada.

Pero, sin duda, los dos vinos que prefirió Cervantes, por encima del néctar de los pagos de Esquivias, fueron los de Ciudad Real (blancos y tintos) y los blancos de San Martín de Valdeiglesias. Conviene precisar que, mientras el “vino del Santo” (“el mejor vino blanco de España”, en la autorizada opinión de Luis Zapata, y “medicina cordial contra la melancolía”, según el juicio científico del doctor Sorapán de Rieros) provenía exclusivamente del pueblo madrileño que le da el nombre, y se vendía como vino caro o precioso en las mejores tabernas de Madrid, Segovia, Valladolid y otras ciudades de Castilla; por vino de Ciudad Real se entendía a finales del XVI no solo aquellos producidos en el término municipal de “la imperial, más que real ciudad, recámara del dios de la risa”, circunloquio que Cervantes utiliza en El Licenciado Vidriera para referirse a la capital manchega, sino que con el nombre genérico de “vino de Ciudad Real” se daban a conocer también los de otros muchos lugares de La Mancha, que no gastaban nombre propio de producción de excelencia (denominación de origen, diríamos hoy), pero cuya calidad estaba igualmente contrastada.

De hecho, asegura Miguel Herrero-García en su excelente tratado sobre las bebidas en el siglo XVII, de entre todos los cosecheros y bodegueros manchegos de la época, tan solo los de La Membrilla (Ciudad Real) salvaban el nombre de procedencia en la marca de sus vinos. Ni siquiera los vinos de Valdepeñas se vendían entonces con su propia denominación de origen.

Encontramos encendidas alabanzas al vino de San Martín en la obra literaria de Jorge Manrique, Fernando de Rojas, Juan de Espinosa, Lope de Vega, Mateo Alemán, Antonio de Guevara, Tirso de Molina, Vicente Espinel, y Quevedo, por citar tan solo los nombres más gloriosos y conocidos de las letras del Siglo de Oro español, pues ningún vino obtuvo nunca en España mayor reconocimiento literario. Cervantes, por su parte, mostró su aprobación al licor del Santo en El Vizcaíno fingido.

Pero si el vino de San Martín, por razón de ser de entre los de calidad el que con mayor facilidad podía adquirirse en Madrid, fuera seguramente, junto con el de Esquivias, el que más frecuentemente bebía Cervantes de soltero durante sus estancias en la corte madrileña, la predilección absoluta del escritor se decantó abierta y definitivamente por los vinos manchegos o de “Ciudad Real”.

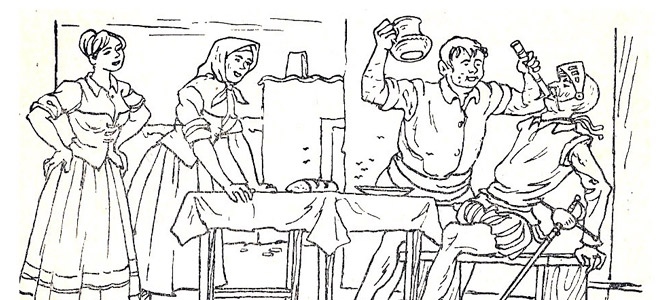

El mayor elogio que Cervantes pudo hacer del vino de Ciudad Real fue llamarle “hijo de puta”, aunque eso sí, por boca de Sancho Panza. Sucede esto en la boscosa escena en la que cenan y platican el escudero de don Quijote y el de los Espejos; en un momento dado, este último, luego de darle mil besos y abrazos a la bota de vino, se la pasa a Sancho:

"… el cual, empinándola, puesta a la boca, estuvo mirando las estrellas un cuarto de hora, y en acabando de beber dejó caer la cabeza a un lado, y dando un gran suspiro dijo:

-¡Oh hideputa, bellaco, y cómo es católico!

-¿Veis ahí –dijo el del Bosque en oyendo el “hideputa” de Sancho –como habéis alabado este vino llamándole “hideputa”?

- Digo –respondió Sancho- que confieso que conozco que no es deshonra llamar “hijo de puta” a nadie cuando cae debajo del entendimiento de alabarle. Pero dígame, señor, por el siglo de lo que más quiere: ¿este vino es de Ciudad Real?

-¡Bravo mojón! –respondió el del Bosque-. En verdad que no es de otra parte y que tiene algunos años de ancianidad." (Parte II, Cap. XIII)

Pero, además de en El Quijote, Cervantes glorificó el vino de Ciudad Real en el Coloquio de los perros, en El Licenciado Vidriera, y en la comedia La gran sultana, doña Catalina de Oviedo.

Otro gran vino español de los siglos XVI y XVII, aplaudido por Cervantes, y el primero que tuvo el honor de viajar a América, fue el vino de Guadalcanal (localidad entonces perteneciente a Extremadura y hoy a la provincia de Sevilla, de cuyos vinos los clásicos castellanos nos proporcionan abundantísimas noticias). De Guadalcanal era, por ejemplo, el que la vieja Pipota, de la novela ejemplar Rinconete y Cortadillo, trasegaba por azumbres en la casa de Monipodio.

El vino de Guadalcanal se consumía casi en su totalidad en la capital sevillana, siendo raro encontrarlo en Madrid, donde está documentado que no comenzó a venderse hasta 1619, tres años después de la muerte del insigne escritor, cuando un grupo de bodegueros de la localidad presentó muestras de sus productos en la corte.

Con todo, los más celebrados y consumidos vinos andaluces del Siglo de Oro fueron, sin duda, los de las localidades de Alanís y Cazalla de la Sierra, ambos ensalzados por don Miguel en La entretenida y en El Licenciado Vidriera. Especialmente gozaba de buena consideración y general estima el de Cazalla, que junto con el de Guadalcanal, era el vino habitualmente servido en las tabernas de Sevilla.

Bebería también Cervantes, en los largos períodos que pasó viajando de un lado a otro de Andalucía, otros vinos ilustres y generosos de aquella región, como el de Lucena (Córdoba), considerado por el bachiller Trapaza “lo más afamado de la Andalucía”, o los también cordobeses de Luque y Rute, este último referenciado en La gran sultana, doña Catalina de Oviedo; sin olvidar los jienenses de Úbeda y Baeza, ciudades en las que el autor de El Quijote hizo requisa de trigo y aceite para las galeras de la Armada española.

El “zumo de Manzanilla” es mencionado por el novelista en El rufián dichoso, y el de Jerez, que por aquel entonces se embarcaba casi en su totalidad con destino a Inglaterra, por lo que fue a Shakespeare y a Marlowe a quienes correspondieron las más encendidas loas al “oro potable”, aparece de pasada en La entretenida. No hemos encontrado, sin embargo, referencia cervantina alguna al muy renombrado Pedro Jiménez de Málaga, uno de los vinos más afamados de España, que aparece en incontables obras literarias de la época; y ¡mira que nos extraña!

![[Img #6314]](upload/img/periodico/img_6314.jpg) El vino valenciano de Torrente tiene su rincón de gloria igualmente en La entretenida, y el orensano de Ribadavia, que fue como la leche que mamó el pícaro gallego Estebanillo González, es enaltecido por Cervantes en el Coloquio de los perros y en El Licenciado Vidriera, novela ejemplar esta última en la que también figuran en el cuadro de honor trazado por su autor otros vinos hispanos, como son los castellano-leoneses de Alaejos, Madrigal y Coca, el manchego de La Membrilla, y el cacereño de Descargamaría, además de los vinos italianos predilectos del viejo soldado y escritor (no olvidemos que el futuro autor de El Quijote pasó en Italia buena parte de su juventud, exactamente entre 1569 y 1575), como fueron el Treviano, el Monte Frascón, el Asperino, el Chianti (Chéntola) y la Garnacha (aunque este último, más que un vino era una especie de cocktail o vermú), y, finalmente, dos vinos griegos: el Soma y el Candía.

El vino valenciano de Torrente tiene su rincón de gloria igualmente en La entretenida, y el orensano de Ribadavia, que fue como la leche que mamó el pícaro gallego Estebanillo González, es enaltecido por Cervantes en el Coloquio de los perros y en El Licenciado Vidriera, novela ejemplar esta última en la que también figuran en el cuadro de honor trazado por su autor otros vinos hispanos, como son los castellano-leoneses de Alaejos, Madrigal y Coca, el manchego de La Membrilla, y el cacereño de Descargamaría, además de los vinos italianos predilectos del viejo soldado y escritor (no olvidemos que el futuro autor de El Quijote pasó en Italia buena parte de su juventud, exactamente entre 1569 y 1575), como fueron el Treviano, el Monte Frascón, el Asperino, el Chianti (Chéntola) y la Garnacha (aunque este último, más que un vino era una especie de cocktail o vermú), y, finalmente, dos vinos griegos: el Soma y el Candía.

No dedica Cervantes a otros grandes vinos del momento la atención que podrían merecer, digamos que se los deja en el tintero, por razones que podemos entender, o no. El primero de ellos, sin duda, el “precioso y fino” vino de Toro, en palabras de Rodríguez de Ardila. El rico vino zamorano, blanco y tinto -que de las dos formas se vinificaba, contra lo que algunos que identifican los vinos de Toro exclusivamente con el color rubí pudieran pensar- era, según al Arcipreste de Hita, el licor regalado que las monjas daban a beber a aquellos que querían bien, lo que no es poco decir; y en los días de Cervantes fue, después del de San Martín, el que más atención mereció por parte de los poetas. Cervantes sin duda lo bebió, al menos en Valladolid, pero no nos dejó “nota de cata”.

Tampoco son mencionados en la obra cervantina los reputados tintos madrileños de Valdemoro y Arganda, que llegaron a abastecer al Real Palacio, ni los blancos vallisoletanos de La Nava y Medina del Campo, filtrados con arcilla, ni el abulense de Cebreros, o los acreditados claretes “ojo de gallo” de las localidades toledanas de Orgaz y Ajofrín.

De entre los vinos de Toledo, por cierto, siempre se tuvieron por los mejores los muy afamados blancos de Yepes y Ocaña ("dos villas de donde el vino / hace perder el camino / bodegas nobles de España", en los encendidos versos de Tirso de Molina); pues bien, el de Yepes es otro de los vinos olvidados por el genio de las letras, y al de Ocaña, solo le dedica el autor una mención indirecta en La entretenida, al poner el nombre de “Ocaña” a uno de los personajes de la comedia, harto amigo del vino. En todo caso, no sería muy arriesgado suponer que Cervantes trataba poco con otros vinos toledanos fuera de los familiares de Esquivias.

Por lo demás, decir que de su vida y obra deducimos que el autor de El Quijote era un buen entendedor en la materia enológica, que se privaba más por los vinos añejos que por los jóvenes, lo que en aquellos días era señal de distinción, que le gustaba beber a grandes gróalos, como a Cunqueiro (¿será signo de fabuladores?), que no trataba con mistelas, moscateles, y otros vinos ordinarios de poca calidad, que conocía que los vinos generosos mejoraban cuando eran trasegados por mar, debido no al oleaje, sino a los efectos benéficos de la madera de la barrica en la que viajaban (procedimiento involuntario de crianza), lo que se expresa en El Persiles; y que procuraba tener el vino refrescado a una temperara apropiada para una saludable y placentera degustación.

Y, si hemos comenzado por decir que creemos que Cervantes fue, además, un aventajado catador ¿qué mejor manera de concluir este capítulo, que reproduciendo la divertida anécdota que cuenta Sancho de aquellos famosos "mojones" de su estirpe y ralea, de los que heredó el olfato?

¿No será bueno, señor escudero, que tenga yo un instinto tan grande y tan natural en esto de conocer vinos, que, en dándome a oler cualquiera, acierto la patria, el linaje, el sabor y la dura y las vueltas que ha de dar, con todas las circunstancias al vino atañederas? Pero no hay de qué maravillarse, si tuve en mi linaje por parte de mi padre los dos más excelentes mojones que en luengos años conoció La Mancha, para prueba de lo cual les sucedió lo que ahora diré. Diéronles a los dos a probar del vino de una cuba, pidiéndoles su parecer del estado, cualidad, bondad o malicia del vino. El uno lo probó con la punta de la lengua; el otro no hizo más que llegarlo a las narices. El primero dijo que aquel vino sabía a hierro; el segundo dijo que más sabía a cordobán. El dueño dijo que la cuba estaba limpia y que tal vino no había tenido adobo alguno por donde hubiese tomado sabor de hierro ni de cordobán. Con todo eso, los dos famosos mojones se afirmaron en lo que habían dicho. Anduvo el tiempo, vendióse el vino, y al limpiar de la cuba hallaron en ella una llave pequeña, pendiente de una correa de cordobán. Porque vea vuestra merced si quien viene desta ralea podrá dar su parecer en semejantes causas." (Parte II, Cap. XIII)