Gastronomía interestelar

¿Es posible ser foodie cuando se navega por el espacio?

Comer es algo tan cotidiano como necesario, pero hacerlo en la microgravedad resulta un desafío. Conquistar la frontera desconocida que se abre más allá de nuestra atmósfera pasa por saber cómo nos alimentaremos una vez allí. Saúl Cepeda. Imágenes: NASA

Si la última comunicación del capitán David Bowman en la novela de Arthur C. Clarke 2001: Una odisea en el espacio hubiese sido “Está hueco… no tiene fin… y… ¡Oh, Dios mío! ¡Está lleno de estrellas Michelin!”, la naturaleza del archiconocido monolito hubiese resultado más inquietante si cabe. Comer en el espacio es muy difícil. Por más que de vez en cuando multimillonarios inquietos como Elon Munsk o Richard Branson nos pongan los dientes largos con exabruptos repletos de spas orbitales, hoteles geoestacionarios de 17 estrellas o woks siderales haciéndonos creer que en los próximos años la órbita terrestre se convertirá en Benidorm en temporada alta, trasladar, preparar y consumir alimentos que resulten nutritivos (y ya desde hace un tiempo, sabrosos) para las personas que se ganan la vida en microgravedad sigue entrañando un reto. Alimentarse de pequeñas porciones compartimentadas en un entorno sellado al que quieren destruir toda clase de principios físicos y sufriendo cambios fisiológicos en el sistema digestivo no son precisamente la idea de una cena romántica o de un evento social. Aún.

![[Img #10416]](upload/img/periodico/img_10416.jpg) Si lo ponemos en perspectiva, el primero en plantearse estas dificultades sobre el papel fue –cómo no– Julio Verne en su obra de 1865 De la Tierra a la Luna. Llegada la cuestión de los víveres, el escritor resolvió que estos “consistieron en conservas de carnes y legumbres reducidas a su menor volumen posible bajo la acción de la prensa hidráulica, y que contenían una gran cantidad de elementos nutritivos; verdad es que no eran muy variados, pero en una expedición era preciso no andarse con dengues y zalamerías”, con un suministro para dos meses de agua y sin privarse de regalar a sus aventureros imaginarios con 50 galones de aguardiente. Algo no del todo descabellado esto último, pues los rusos gratificaban a sus cosmonautas –así los llaman ellos– con tubos de vodka gelificado, con el que, por ejemplo, se pudo brindar en el acoplamiento Apolo-Soyuz en 1975, el primero entre dos naciones. Sin controles de alcoholemia, pero con mucho menos tráfico.

Si lo ponemos en perspectiva, el primero en plantearse estas dificultades sobre el papel fue –cómo no– Julio Verne en su obra de 1865 De la Tierra a la Luna. Llegada la cuestión de los víveres, el escritor resolvió que estos “consistieron en conservas de carnes y legumbres reducidas a su menor volumen posible bajo la acción de la prensa hidráulica, y que contenían una gran cantidad de elementos nutritivos; verdad es que no eran muy variados, pero en una expedición era preciso no andarse con dengues y zalamerías”, con un suministro para dos meses de agua y sin privarse de regalar a sus aventureros imaginarios con 50 galones de aguardiente. Algo no del todo descabellado esto último, pues los rusos gratificaban a sus cosmonautas –así los llaman ellos– con tubos de vodka gelificado, con el que, por ejemplo, se pudo brindar en el acoplamiento Apolo-Soyuz en 1975, el primero entre dos naciones. Sin controles de alcoholemia, pero con mucho menos tráfico.

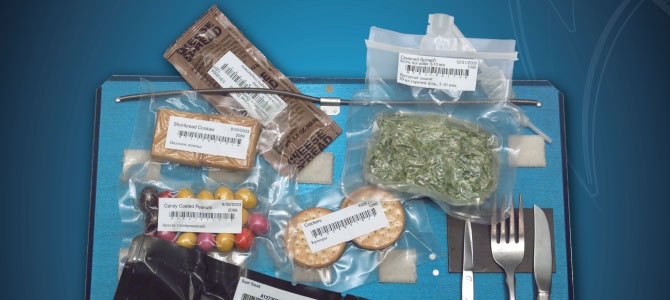

![[Img #10415]](upload/img/periodico/img_10415.jpg) Como bien intuyó Verne, uno de los grandes problemas de trasladar comida al espacio es, paradójicamente, la falta del sitio en las naves. El primer ser vivo en comer en el espacio fue la perra callejera Laika (llamada Kudriyavka, en realidad), que llevó consigo una buena provisión de comida y agua combinada en estado gelatinoso en el Sputnik 2. Por su parte, el pionero humano en probar alimento en el espacio fue Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961, con el simple objeto de determinar si tal cosa era posible para el sistema digestivo humano en aquel entorno. Su menú consistió en dos porciones de puré de carne y en una de salsa de chocolate que fueron introducidos en sendos tubos de dentífrico, invento este último del Dr. Washington Sheffield a finales del siglo XIX y que cumplía con los requisitos de volumen y practicidad para el nuevo propósito. A partir de entonces, se probó también con liofilizados y cubos concentrados para regenerar (en un principio con agua fría), no demasiado populares entre los astronautas. Así, lentamente, se fueron integrando elementos más normales en la dieta espacial e incluso facilitando la metodología de consumo con bandejas inteligentes capaces de calentar los alimentos o con recipientes especiales como el spoon-bowl (bolsa de plástico que permite conservar un alimento deshidratado, hidratarlo y consumirlo en el mismo proceso), puesto que el fuego es algo que se evita a toda costa en el espacio. En la actualidad, se emplean numerosos sistemas de preservación a temperatura ambiente como las raciones que utilizan las fuerzas armadas en campaña conocidas como MRE (Meals, Ready-to-Eat), que propician mejores registros gastronómicos. Guisos termoestabilizados, fruta fresca, bebidas deshidratadas, carne irradiada (para evitar que se estropee), frutos secos, galletas e incluso la aportación de un chef-empresario como Alain Ducasse, cuya empresa ADF creó 11 recetas para la Agencia Espacial Europea sobre la base de una serie de ingredientes (arroz, cebolla, tomate, soja, patata, lechuga, espinaca, trigo y espirulina). A caballo entre lo nutricional y lo psicológico, se permite que los astronautas lleven algún alimento de su elección en las misiones con el formato que deseen y siempre que no entrañe peligro.

Como bien intuyó Verne, uno de los grandes problemas de trasladar comida al espacio es, paradójicamente, la falta del sitio en las naves. El primer ser vivo en comer en el espacio fue la perra callejera Laika (llamada Kudriyavka, en realidad), que llevó consigo una buena provisión de comida y agua combinada en estado gelatinoso en el Sputnik 2. Por su parte, el pionero humano en probar alimento en el espacio fue Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961, con el simple objeto de determinar si tal cosa era posible para el sistema digestivo humano en aquel entorno. Su menú consistió en dos porciones de puré de carne y en una de salsa de chocolate que fueron introducidos en sendos tubos de dentífrico, invento este último del Dr. Washington Sheffield a finales del siglo XIX y que cumplía con los requisitos de volumen y practicidad para el nuevo propósito. A partir de entonces, se probó también con liofilizados y cubos concentrados para regenerar (en un principio con agua fría), no demasiado populares entre los astronautas. Así, lentamente, se fueron integrando elementos más normales en la dieta espacial e incluso facilitando la metodología de consumo con bandejas inteligentes capaces de calentar los alimentos o con recipientes especiales como el spoon-bowl (bolsa de plástico que permite conservar un alimento deshidratado, hidratarlo y consumirlo en el mismo proceso), puesto que el fuego es algo que se evita a toda costa en el espacio. En la actualidad, se emplean numerosos sistemas de preservación a temperatura ambiente como las raciones que utilizan las fuerzas armadas en campaña conocidas como MRE (Meals, Ready-to-Eat), que propician mejores registros gastronómicos. Guisos termoestabilizados, fruta fresca, bebidas deshidratadas, carne irradiada (para evitar que se estropee), frutos secos, galletas e incluso la aportación de un chef-empresario como Alain Ducasse, cuya empresa ADF creó 11 recetas para la Agencia Espacial Europea sobre la base de una serie de ingredientes (arroz, cebolla, tomate, soja, patata, lechuga, espinaca, trigo y espirulina). A caballo entre lo nutricional y lo psicológico, se permite que los astronautas lleven algún alimento de su elección en las misiones con el formato que deseen y siempre que no entrañe peligro.

¿Arriba o abajo?

![[Img #10417]](upload/img/periodico/img_10417.jpg) Otra gran complicación es el peso. La velocidad de escape para conseguir abandonar la tierra es de 40.230 kilómetros por hora, lo cual da la medida de las necesidades de propulsión. Dependiendo de las características de una misión, sacar un kilogramo de la tierra puede costar entre los 200.000 y el millón y medio de euros. Existen posibilidades mucho más económicas como las propuestas por Masten Space Systems, aunque hasta el momento están limitadas a la baja órbita terrestre y a menos de 100 kilos de carga. Con todo, es posible que en el futuro esta circunstancia se resuelva con cargas disparadas por aceleradores gaussianos y con una producción orbital de alimentos. Sin tener que acudir a las tribulaciones con las patatas del aguerrido botánico protagonista de la novela El Marciano de Andy Weir, existen proyectos más que viables en el desarrollo agrícola espacial, sin que de momento sea necesario recurrir a los ciclópeos toroides en puntos lagrangianos. El caso de la Veggie Flight Pillow, una idea de SpaceX y de la NASA que emplea "almohadas", bancos de luz, LEDs y la temperatura y el dióxido de carbono de la cabina para propiciar el crecimiento de las plantas en un espacio reducido. Con toda probabilidad, el uso alimentario de las impresoras 3D y el empleo de la nanotecnología serán los siguientes pasos por desarrollar en el sustento espacial. Las dificultades en la producción de alimentos de origen animal en órbita, conducen, de momento, a una orientación vegetariana en el futuro gastronómico en los eventuales viajes interplanetarios que se produzcan, si bien la genética y la producción de carnes artificiales pueden cambiar las tornas, más si se pretende una colonización plena de otros planetas.

Otra gran complicación es el peso. La velocidad de escape para conseguir abandonar la tierra es de 40.230 kilómetros por hora, lo cual da la medida de las necesidades de propulsión. Dependiendo de las características de una misión, sacar un kilogramo de la tierra puede costar entre los 200.000 y el millón y medio de euros. Existen posibilidades mucho más económicas como las propuestas por Masten Space Systems, aunque hasta el momento están limitadas a la baja órbita terrestre y a menos de 100 kilos de carga. Con todo, es posible que en el futuro esta circunstancia se resuelva con cargas disparadas por aceleradores gaussianos y con una producción orbital de alimentos. Sin tener que acudir a las tribulaciones con las patatas del aguerrido botánico protagonista de la novela El Marciano de Andy Weir, existen proyectos más que viables en el desarrollo agrícola espacial, sin que de momento sea necesario recurrir a los ciclópeos toroides en puntos lagrangianos. El caso de la Veggie Flight Pillow, una idea de SpaceX y de la NASA que emplea "almohadas", bancos de luz, LEDs y la temperatura y el dióxido de carbono de la cabina para propiciar el crecimiento de las plantas en un espacio reducido. Con toda probabilidad, el uso alimentario de las impresoras 3D y el empleo de la nanotecnología serán los siguientes pasos por desarrollar en el sustento espacial. Las dificultades en la producción de alimentos de origen animal en órbita, conducen, de momento, a una orientación vegetariana en el futuro gastronómico en los eventuales viajes interplanetarios que se produzcan, si bien la genética y la producción de carnes artificiales pueden cambiar las tornas, más si se pretende una colonización plena de otros planetas.

![[Img #10419]](upload/img/periodico/img_10419.jpg) Por otro lado, nuestro organismo está muy acostumbrado a comer a la merced de una aceleración gravitatoria de 9,8 m/s2 y la reducción drástica de esta fuerza puede provocar contrariedades. Afortunadamente, buena parte del proceso nutritivo humano tiene una vertiente muscular (todavía no hemos evolucionado tanto desde que salimos de los océanos, parece ser), lo cual permite que sigamos siendo capaces de tragar en microgravedad, así como que los distintos esfínteres digestivos funcionen. No obstante, la mayor parte de los alimentos aumentan su volumen en entornos de baja gravedad y la digestión se ve ralentizada. Hay cuadros de acidez frecuentes y la mucosa intestinal se resiente al inicio de los viajes, propiciando descomposición en las deposiciones. Por si fuera poco, resulta difícil y a veces dolorosa la expulsión de meteorismos. En lo nutricional, el metabolismo trabaja a menor rendimiento y se consumen menos calorías, mientras que la ausencia de gravedad provoca una reducción de las masas ósea y muscular. El ejercicio y las fuentes de calcio y proteínas adecuadas son entonces más que necesarios, así como los suplementos nutricionales, pues el espacio, según la experiencia de la mayor parte de los astronautas, nos quita el apetito.

Por otro lado, nuestro organismo está muy acostumbrado a comer a la merced de una aceleración gravitatoria de 9,8 m/s2 y la reducción drástica de esta fuerza puede provocar contrariedades. Afortunadamente, buena parte del proceso nutritivo humano tiene una vertiente muscular (todavía no hemos evolucionado tanto desde que salimos de los océanos, parece ser), lo cual permite que sigamos siendo capaces de tragar en microgravedad, así como que los distintos esfínteres digestivos funcionen. No obstante, la mayor parte de los alimentos aumentan su volumen en entornos de baja gravedad y la digestión se ve ralentizada. Hay cuadros de acidez frecuentes y la mucosa intestinal se resiente al inicio de los viajes, propiciando descomposición en las deposiciones. Por si fuera poco, resulta difícil y a veces dolorosa la expulsión de meteorismos. En lo nutricional, el metabolismo trabaja a menor rendimiento y se consumen menos calorías, mientras que la ausencia de gravedad provoca una reducción de las masas ósea y muscular. El ejercicio y las fuentes de calcio y proteínas adecuadas son entonces más que necesarios, así como los suplementos nutricionales, pues el espacio, según la experiencia de la mayor parte de los astronautas, nos quita el apetito.

|

Sin desperdicio

Hubo un tiempo en el que la basura o bien se conservaba en la nave o se disparaba al espacio, que fundamentalmente está vacío. El sistema actual de la Estación Espacial Internacional implica un complejo método de contenedores para cada tipo de residuo y un sistema balístico que permite dispararlos contra la atmósfera para su destrucción combusta.

|