ASÍ ÉRAMOS

1992: la DOCa Rioja en el año de los Juegos Olímpicos

Etiquetada en...

Con los reservas como emblema de la región, de precio barato ante el exterior y maderizados y embreados en exceso: así analizaba nuestra revista la actualidad de la DO Rioja en el fatídico año 92 en el que al fin, España se asomaba al mundo. Javier Caballero

![[Img #19821]](https://sobremesa.es/upload/images/10_2021/6559_exterior-bodega.jpg) Fue el año de los grandes fastos, las grandes cifras, el gran dispendio. Ya saben, Cobi, Curro, el Quinto Centenario del Descubrimiento, la flecha del pebetero que surcó el cielo de Montjuic para iluminar España entera, el estreno atropellado (y con retrasos) del AVE, Barcelona y Sevilla amigas para siempre.... Sin embargo, el fatídico 1992 fue un ejercicio muy señalado para el vino, que también se abría al exterior, al fin. Sobre todo para la DOCa Rioja, tantas veces encargada de ejercer de locomotora del viñedo y la vinificación patria de esta España nuestra tan peculiar. Nuestra revista, a la que siempre le ha encantado eso de jugar a pitonisa y sacar la bola de cristal analizando los posos de cualesquiera botella, analizaba el futuro de los viñedos riojanos (en su conjunto) allá por marzo del año de los Juegos y la Expo. Rioja vivía tiempos de cambio para adecuarse a un porvenir cambiante e incierto, “tratando de armonizar los estilos propios con el difícil reconocimiento internacional”, analizaba con tino nuestro compañero Víctor Rodríguez. Ya entonces se ponía cascabel al gato del precio, ya saben, que si Rioja (y por ende, el vino español) sufría una perversa percepción de mercado por culpa de su baratísima tarifa, y que provocaba que estadounidenses o japoneses prefirieran referencias argentinas incluso rumanas. Ese regateo mercantil con muchos ceros “desespera a las casas riojanas”, según el autor, añadiendo otra pena o penalidad: “En un mundo donde los vinos son cada vez menos viejos, el visitante sospecha que esto de envejecer vinos a la riojana debe ser algo típico de aquí, que desde luego no va con él y que no está dispuesto a pagar. El oriental de la historia deduce que el rioja viejo es más caro sencillamente porque es más viejo”, añadía Rodríguez.

Fue el año de los grandes fastos, las grandes cifras, el gran dispendio. Ya saben, Cobi, Curro, el Quinto Centenario del Descubrimiento, la flecha del pebetero que surcó el cielo de Montjuic para iluminar España entera, el estreno atropellado (y con retrasos) del AVE, Barcelona y Sevilla amigas para siempre.... Sin embargo, el fatídico 1992 fue un ejercicio muy señalado para el vino, que también se abría al exterior, al fin. Sobre todo para la DOCa Rioja, tantas veces encargada de ejercer de locomotora del viñedo y la vinificación patria de esta España nuestra tan peculiar. Nuestra revista, a la que siempre le ha encantado eso de jugar a pitonisa y sacar la bola de cristal analizando los posos de cualesquiera botella, analizaba el futuro de los viñedos riojanos (en su conjunto) allá por marzo del año de los Juegos y la Expo. Rioja vivía tiempos de cambio para adecuarse a un porvenir cambiante e incierto, “tratando de armonizar los estilos propios con el difícil reconocimiento internacional”, analizaba con tino nuestro compañero Víctor Rodríguez. Ya entonces se ponía cascabel al gato del precio, ya saben, que si Rioja (y por ende, el vino español) sufría una perversa percepción de mercado por culpa de su baratísima tarifa, y que provocaba que estadounidenses o japoneses prefirieran referencias argentinas incluso rumanas. Ese regateo mercantil con muchos ceros “desespera a las casas riojanas”, según el autor, añadiendo otra pena o penalidad: “En un mundo donde los vinos son cada vez menos viejos, el visitante sospecha que esto de envejecer vinos a la riojana debe ser algo típico de aquí, que desde luego no va con él y que no está dispuesto a pagar. El oriental de la historia deduce que el rioja viejo es más caro sencillamente porque es más viejo”, añadía Rodríguez.

![[Img #19823]](https://sobremesa.es/upload/images/10_2021/4133_jaime-chavarri-bodega-baron-de-ley.jpg) Las revelaciones del reportaje –recuerden, hace 29 años de su publicación– se erigen hoy como un gran fresco de la problemática y las proyeccciones del vino español en el mundo. Lean. “Al vino de Rioja le falta, para no entrar en un juego perjudicial, afán de perfeccionismo. Hay que crear literatura en torno al vino, generar sumisión vendiendo bueno y caro, tener muchos tintos de categoría superior y romper el hilo que identifica solo calidad con vejez”. ¿Cuántas veces hemos oído en catas, ponencias, encuentros de prensa incluso cenas de winelovers y demás acólitos lo acomplejado que vive y se codea al vino español con otras banderas? ¿Cuántos lamentos de bodegueros sobre la ausencia de storytelling que catapulte a tal o cual denominación de origen o vino del país? ¿Cuándo remar todos a una para afianzar el consumo, rejuvenecer la comunidad y el cliente final y apostar por llegar de veras a otras capas sociales? Un debate, ya ven, viejo como el mejor rioja envuelto en telas de araña en el fondo de alguna sombría mazmorra. Más perlas. “El clásico tinto agradable y evolucionado, de color ligero con un borde amarillo, liviano en boca, no responde al modelo que hoy funciona en el mundo” (…) “Los crianzas no despiertan hoy pasiones excesivas entre los aficionados, pero abanderan una gran cuota de mercado” (…) “Cuando un tinto permanece mucho tiempo criando en roble, la madera empieza a vencer al vino, cede sus taninos ásperos, que acaban dominando a los taninos del propio vino. Conviene no equivocar vinos maduros con vinos viejos y, en este caso, poniendo vejez como sinónimo de decrepitud. La distorsión del espíritu de la crianza ha llevado, en ocasiones, a preparar los tintos para aguantar el ataque de la barrica como el que espera las puyas del picador (…). En un panorama donde el roble lo impregna casi todo, sorprende por ejemplo la escasa acogida –al margen de los acólitos del vino de cosechero– de los tintos jóvenes, elaborados por maceración carbónica con uva tempranillo” (…). “El vino con mucha madera y poca botella es expresivo, pero se le va la fuerza por la boca".

Las revelaciones del reportaje –recuerden, hace 29 años de su publicación– se erigen hoy como un gran fresco de la problemática y las proyeccciones del vino español en el mundo. Lean. “Al vino de Rioja le falta, para no entrar en un juego perjudicial, afán de perfeccionismo. Hay que crear literatura en torno al vino, generar sumisión vendiendo bueno y caro, tener muchos tintos de categoría superior y romper el hilo que identifica solo calidad con vejez”. ¿Cuántas veces hemos oído en catas, ponencias, encuentros de prensa incluso cenas de winelovers y demás acólitos lo acomplejado que vive y se codea al vino español con otras banderas? ¿Cuántos lamentos de bodegueros sobre la ausencia de storytelling que catapulte a tal o cual denominación de origen o vino del país? ¿Cuándo remar todos a una para afianzar el consumo, rejuvenecer la comunidad y el cliente final y apostar por llegar de veras a otras capas sociales? Un debate, ya ven, viejo como el mejor rioja envuelto en telas de araña en el fondo de alguna sombría mazmorra. Más perlas. “El clásico tinto agradable y evolucionado, de color ligero con un borde amarillo, liviano en boca, no responde al modelo que hoy funciona en el mundo” (…) “Los crianzas no despiertan hoy pasiones excesivas entre los aficionados, pero abanderan una gran cuota de mercado” (…) “Cuando un tinto permanece mucho tiempo criando en roble, la madera empieza a vencer al vino, cede sus taninos ásperos, que acaban dominando a los taninos del propio vino. Conviene no equivocar vinos maduros con vinos viejos y, en este caso, poniendo vejez como sinónimo de decrepitud. La distorsión del espíritu de la crianza ha llevado, en ocasiones, a preparar los tintos para aguantar el ataque de la barrica como el que espera las puyas del picador (…). En un panorama donde el roble lo impregna casi todo, sorprende por ejemplo la escasa acogida –al margen de los acólitos del vino de cosechero– de los tintos jóvenes, elaborados por maceración carbónica con uva tempranillo” (…). “El vino con mucha madera y poca botella es expresivo, pero se le va la fuerza por la boca".

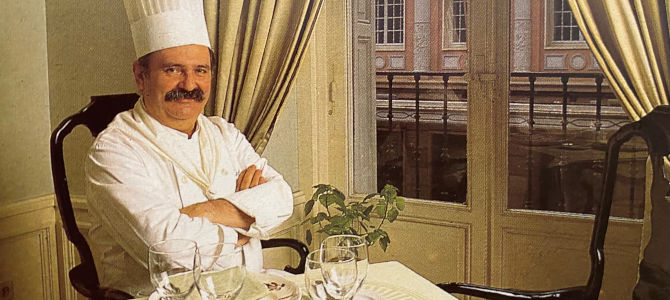

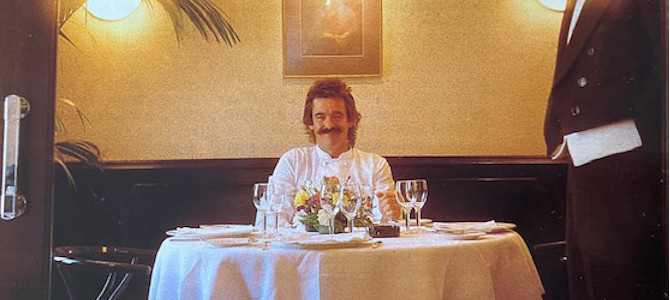

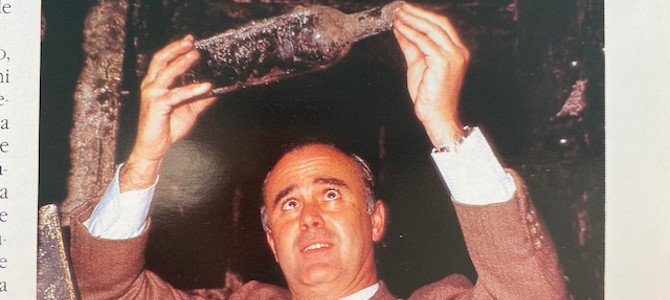

La pieza alude a ilustres marcas como Viña Amézola, Viñas de Gain, Cosme Palacio, Hurtado I, Carlos Serres, Ondarre o Conde de Valdemar para reseñar la dignificación de la crianza, y se ilustra con fotografías de Alfonso Troya (entonces responsable de elaboración de Marqués de Murrieta), Jaime Chávarri (directivo de Barón de Ley), Francisco Hurtado de Amézaga, de Marqués de Riscal o Jean Gervais, presidente de Bodegas Palacio, además de paisajes casi en sepia, de los viñedos riojanos. Da la casualidad de que finalmente la del año 92 fue una cosecha de cine, en un ejercicio que también conmemoraba la primera centuria del Barrio de la Estación de Haro. Hoy como ayer...