Cuarentona y adolescente

Ribera del Duero, cuarenta años de una denominación con nombre de río

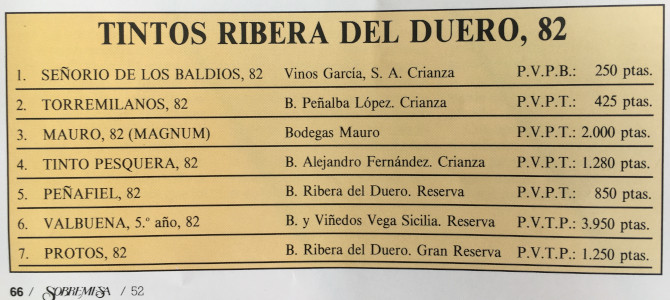

Etiquetada en...

En 1982, hace cuarenta años, España se hacía moderna. Eran los tiempos de Naranjito, el tecno-pop, los Electroduendes y la victoria de Felipe González en las elecciones. Hacía falta un vino a la altura de los tiempos y la Ribera del Duero supo inventarlo. Hemos ido a conocer, de manos de los pioneros y de sus sucesores, la historia y el presente de una denominación que entra en su edad adulta. Luis Vida. Imágenes: Álvaro Fernández Prieto

![[Img #21469]](https://sobremesa.es/upload/images/01_2023/7482_adolfo-y-manuel-perez-pascuas.jpg) “Estamos en un momento de esplendor. Nadie esperaba este boom. La gente viene a conocer la Ribera y sus vinos desde cualquier punto de España y el extranjero. Y eso es algo que entonces no podíamos ni imaginar”. Adolfo y Manuel Pérez Pascuas –socios fundadores de Viña Pedrosa– nos reciben en el jardín del restaurante de la suntuosa bodega. El atardecer otoñal viste de colores pardos y rojizos el viñedo cercano. “El movimiento empezó en 1976 en el aniversario de la cooperativa Santa Eulalia en La Horra. Allí estuvo Gabriel Yravedra, director técnico del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INDO), que nos dijo que teníamos una gran materia prima. A partir de aquello, se creó una dinámica con Francisco Montoya –presidente de la Diputación de Burgos– y con Juan Javier Villagra, técnico de la Sección de Industrias Agrarias, que fue dando pasos y abriéndose camino”. En el año 1980 se formó en Aranda un Consejo Regulador provisional para crear un primer reglamento. Fue un paso providencial para una zona vinícola en acusado declive, con un consumo solo local, en la que no era rentable hacer vino. Manuel lo recuerda bien y pone las cifras. “Se estaban arrancando 1000 hectáreas de viñas al año. A principios de los 80, la uva se vendía a ocho pesetas por kilo. En el año 84, ya se pagó a 400 y ahí se paralizó completamente el arranque. Ahora la gente nos dice que tuvimos suerte porque no teníamos competencia pero, ¿quién hizo el camino? Los que fundamos esto éramos una auténtica familia. Solo cinco bodegas, además de las cooperativas, que eran quienes tenían la fuerza –elaboraban por entonces el 85% del vino de la zona– y, sin ellas, difícilmente se podría haber creado la Denominación”.

“Estamos en un momento de esplendor. Nadie esperaba este boom. La gente viene a conocer la Ribera y sus vinos desde cualquier punto de España y el extranjero. Y eso es algo que entonces no podíamos ni imaginar”. Adolfo y Manuel Pérez Pascuas –socios fundadores de Viña Pedrosa– nos reciben en el jardín del restaurante de la suntuosa bodega. El atardecer otoñal viste de colores pardos y rojizos el viñedo cercano. “El movimiento empezó en 1976 en el aniversario de la cooperativa Santa Eulalia en La Horra. Allí estuvo Gabriel Yravedra, director técnico del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INDO), que nos dijo que teníamos una gran materia prima. A partir de aquello, se creó una dinámica con Francisco Montoya –presidente de la Diputación de Burgos– y con Juan Javier Villagra, técnico de la Sección de Industrias Agrarias, que fue dando pasos y abriéndose camino”. En el año 1980 se formó en Aranda un Consejo Regulador provisional para crear un primer reglamento. Fue un paso providencial para una zona vinícola en acusado declive, con un consumo solo local, en la que no era rentable hacer vino. Manuel lo recuerda bien y pone las cifras. “Se estaban arrancando 1000 hectáreas de viñas al año. A principios de los 80, la uva se vendía a ocho pesetas por kilo. En el año 84, ya se pagó a 400 y ahí se paralizó completamente el arranque. Ahora la gente nos dice que tuvimos suerte porque no teníamos competencia pero, ¿quién hizo el camino? Los que fundamos esto éramos una auténtica familia. Solo cinco bodegas, además de las cooperativas, que eran quienes tenían la fuerza –elaboraban por entonces el 85% del vino de la zona– y, sin ellas, difícilmente se podría haber creado la Denominación”.

Una región en apuros

![[Img #21470]](https://sobremesa.es/upload/images/01_2023/5609_narciso-cob.jpg) Narciso Cob tiene 85 años y fue uno de los cooperativistas fundadores. Está jubilado, pero sigue yendo a la viña y a “su” bodega, la Virgen de la Asunción en La Horra, donde ejerció todos los cargos posibles. Junto al actual el enólogo y gerente Jordi Alonso, nos enseña las fotos en blanco y negro de esos primeros tiempos –la cooperativa se fundó en 1957– que son imágenes de un mundo perdido: las vendimias en cestos, los carros para cargar la uva, los depósitos de cemento que hoy coexisten con el acero y que se han puesto de moda. Y hablamos de lo que fue y lo que es. De viñedos con variedades productivas mezcladas, antes de la concentración parcelaria. De una viticultura de subsistencia para producir graneles que se embotellaban en botellas de litro en plantas industriales en Madrid o Bilbao. De cómo los jóvenes se iban a intentar buscarse la vida en otras tierras, pero hoy son más los que llegan. De que hoy hay más viñas que entonces. Narciso es optimista y ha visto los frutos de su trabajo y hoy La Horra es una villa pequeña, pero viva y célebre por sus vinos. Otra de las cooperativas fundacionales fue Tierra Aranda. Con 60 años recién cumplidos, mantiene una intensa actividad. Paseamos entre los depósitos cúbicos de hormigón con su presidente Joaquín Rojo –al que todos llaman Kinito– y con Coro Blanco, la gerente. “Los comienzos fueron complicados, la uva no valía mucho dinero, y se estaba arrancando el viñedo”. Ellos no estuvieron en 1982 pero conocen bien la historia y, sobre todo, el lugar. Aranda como villa tiene sus singularidades, como es un consumo importante y popular de rosados y claretes que fueron los vinos históricos de la zona durante la mayor parte del siglo XX hasta que llegó la D.O. y apostó por los tintos.

Narciso Cob tiene 85 años y fue uno de los cooperativistas fundadores. Está jubilado, pero sigue yendo a la viña y a “su” bodega, la Virgen de la Asunción en La Horra, donde ejerció todos los cargos posibles. Junto al actual el enólogo y gerente Jordi Alonso, nos enseña las fotos en blanco y negro de esos primeros tiempos –la cooperativa se fundó en 1957– que son imágenes de un mundo perdido: las vendimias en cestos, los carros para cargar la uva, los depósitos de cemento que hoy coexisten con el acero y que se han puesto de moda. Y hablamos de lo que fue y lo que es. De viñedos con variedades productivas mezcladas, antes de la concentración parcelaria. De una viticultura de subsistencia para producir graneles que se embotellaban en botellas de litro en plantas industriales en Madrid o Bilbao. De cómo los jóvenes se iban a intentar buscarse la vida en otras tierras, pero hoy son más los que llegan. De que hoy hay más viñas que entonces. Narciso es optimista y ha visto los frutos de su trabajo y hoy La Horra es una villa pequeña, pero viva y célebre por sus vinos. Otra de las cooperativas fundacionales fue Tierra Aranda. Con 60 años recién cumplidos, mantiene una intensa actividad. Paseamos entre los depósitos cúbicos de hormigón con su presidente Joaquín Rojo –al que todos llaman Kinito– y con Coro Blanco, la gerente. “Los comienzos fueron complicados, la uva no valía mucho dinero, y se estaba arrancando el viñedo”. Ellos no estuvieron en 1982 pero conocen bien la historia y, sobre todo, el lugar. Aranda como villa tiene sus singularidades, como es un consumo importante y popular de rosados y claretes que fueron los vinos históricos de la zona durante la mayor parte del siglo XX hasta que llegó la D.O. y apostó por los tintos.

El 'château' de Aranda

![[Img #21472]](https://sobremesa.es/upload/images/01_2023/5962_pilar-perez-de-albeniz.jpg) El primer Consejo Regulador provisional se reunía en esta ciudad. Además de la cooperativa, se implicaron otras bodegas locales como García de Aranda y muy especialmente, Torremilanos. En el jardín de estilo francés, nos recibe Pilar Pérez de Albéniz, viuda de Pablo Peñalba, uno de los impulsores más activos y decisivos de la nueva Denominación. “Compramos la bodega a la familia Seijas en 1975 y fue uno de los momentos más felices de nuestra vida. Pablo siempre tuvo la ilusión de hacer algo en la Ribera y, con el poco dinero que teníamos, empezamos a construir esto”. Hoy, la finca impresiona. La bodega ocupa un edificio contiguo al hotel de cuatro estrellas, un gran edificio desde cuyos ventanales se divisa parte de la viña de 200 hectáreas. Parece como si nos hubiésemos trasladado a un Médoc castellano. “Pablo trabajó desde el INDO con Yravedra y se esforzó en sumar pesos pesados. La primera Ribera –antes de la D.O.– solo abarcaba terruños en Burgos y luchó por ampliar la línea del Duero hasta Protos y Vega Sicilia, en Valladolid. De hecho, en la Denominación están contempladas variedades de uva como cabernet sauvignon y merlot justamente por eso”. A ella, a veces, le tocaba hacer la parte comercial y, en ferias extranjeras, le decían que claro que conocían “Torremolinos”. Hoy su hijo Ricardo lleva la dirección técnica con un enfoque rigurosamente biodinámico –cuentan con la exigente certificación Demeter– y enfocan el futuro con el optimismo de que “el mejor vino de Torremolinos aún está por llegar”. Si algo le duele a Pilar es la falta de reconocimiento que vivió su marido por el estilo de la bodega, más ligero y fino que el promedio de la zona, por el que los tachaban de “riojanos”.

El primer Consejo Regulador provisional se reunía en esta ciudad. Además de la cooperativa, se implicaron otras bodegas locales como García de Aranda y muy especialmente, Torremilanos. En el jardín de estilo francés, nos recibe Pilar Pérez de Albéniz, viuda de Pablo Peñalba, uno de los impulsores más activos y decisivos de la nueva Denominación. “Compramos la bodega a la familia Seijas en 1975 y fue uno de los momentos más felices de nuestra vida. Pablo siempre tuvo la ilusión de hacer algo en la Ribera y, con el poco dinero que teníamos, empezamos a construir esto”. Hoy, la finca impresiona. La bodega ocupa un edificio contiguo al hotel de cuatro estrellas, un gran edificio desde cuyos ventanales se divisa parte de la viña de 200 hectáreas. Parece como si nos hubiésemos trasladado a un Médoc castellano. “Pablo trabajó desde el INDO con Yravedra y se esforzó en sumar pesos pesados. La primera Ribera –antes de la D.O.– solo abarcaba terruños en Burgos y luchó por ampliar la línea del Duero hasta Protos y Vega Sicilia, en Valladolid. De hecho, en la Denominación están contempladas variedades de uva como cabernet sauvignon y merlot justamente por eso”. A ella, a veces, le tocaba hacer la parte comercial y, en ferias extranjeras, le decían que claro que conocían “Torremolinos”. Hoy su hijo Ricardo lleva la dirección técnica con un enfoque rigurosamente biodinámico –cuentan con la exigente certificación Demeter– y enfocan el futuro con el optimismo de que “el mejor vino de Torremolinos aún está por llegar”. Si algo le duele a Pilar es la falta de reconocimiento que vivió su marido por el estilo de la bodega, más ligero y fino que el promedio de la zona, por el que los tachaban de “riojanos”.

El desafío de la diversidad

![[Img #21468]](https://sobremesa.es/upload/images/01_2023/4419_juan-jose-balbas.jpg) Juan José Balbás dirige la empresa que lleva el apellido familiar y fue entre los años 1996 y 2000 presidente del Consejo Regulador. Mientras paseamos por las naves de impolutas barricas francesas que crean la atmósfera de una bodega muy boutique, nos narra detalles sorprendentes de esa creación de la Ribera en la que participó su padre, Víctor. “La autorización de la Denominación la firmaron sobre la pared del metro de Retiro, en Madrid, con ocasión de una exposición de vinos de la zona”. Cree que el gran acierto fue dar al consumidor lo que estaba buscando. “Había un patrón de consumo 'Rioja', de vinos más evolucionados, y la Ribera se planta con unos vinos más frutales y estructurados, de más potencia, que rompen totalmente el mercado: unos tintos de corte más moderno que al público le encantan “. Balbás es un firme creyente en la diversidad de aquellos primeros años, en los que entraron en la D.O. algunas marcas de referencia: Alejandro Fernández con su Tinto Pesquera, “que lo hizo muy bien posicionándose en el mercado anglosajón”, Vega Sicilia y Protos. “Eran bodegas de distinto perfil, origen y estilos. Se presentaban distintas vías y había mucha individualidad, pero con una mentalidad y unos fines comunes. Se apostó por la calidad desde el primer momento y cada uno intentaba hacerlo lo mejor posible. Nunca se pensó en hacer un vino de masas. Nuestro clima y nuestro terreno no admiten grandes producciones. El consumidor aceptó que eso había que pagarlo. Y cuajó”. Balbás ve un “momento dulce” en 1985-86, con la concesión del Premio Nacional de Gastronomía a la Denominación, y los años 90 como la época más vital. “Las visiones se van aunando y encontramos un estilo propio. Las ventas van tirando adelante y son años felices. Empezamos a recibir el reconocimiento de prensa, consumidores y críticos. Y todo esto en muy poco tiempo, con un ritmo que no tiene parangón”. Hoy, la bodega apuesta por la especialización con vinos de altitud, de finca y de pueblo porque en un mercado globalizado, “hay que buscar la diferenciación”.

Juan José Balbás dirige la empresa que lleva el apellido familiar y fue entre los años 1996 y 2000 presidente del Consejo Regulador. Mientras paseamos por las naves de impolutas barricas francesas que crean la atmósfera de una bodega muy boutique, nos narra detalles sorprendentes de esa creación de la Ribera en la que participó su padre, Víctor. “La autorización de la Denominación la firmaron sobre la pared del metro de Retiro, en Madrid, con ocasión de una exposición de vinos de la zona”. Cree que el gran acierto fue dar al consumidor lo que estaba buscando. “Había un patrón de consumo 'Rioja', de vinos más evolucionados, y la Ribera se planta con unos vinos más frutales y estructurados, de más potencia, que rompen totalmente el mercado: unos tintos de corte más moderno que al público le encantan “. Balbás es un firme creyente en la diversidad de aquellos primeros años, en los que entraron en la D.O. algunas marcas de referencia: Alejandro Fernández con su Tinto Pesquera, “que lo hizo muy bien posicionándose en el mercado anglosajón”, Vega Sicilia y Protos. “Eran bodegas de distinto perfil, origen y estilos. Se presentaban distintas vías y había mucha individualidad, pero con una mentalidad y unos fines comunes. Se apostó por la calidad desde el primer momento y cada uno intentaba hacerlo lo mejor posible. Nunca se pensó en hacer un vino de masas. Nuestro clima y nuestro terreno no admiten grandes producciones. El consumidor aceptó que eso había que pagarlo. Y cuajó”. Balbás ve un “momento dulce” en 1985-86, con la concesión del Premio Nacional de Gastronomía a la Denominación, y los años 90 como la época más vital. “Las visiones se van aunando y encontramos un estilo propio. Las ventas van tirando adelante y son años felices. Empezamos a recibir el reconocimiento de prensa, consumidores y críticos. Y todo esto en muy poco tiempo, con un ritmo que no tiene parangón”. Hoy, la bodega apuesta por la especialización con vinos de altitud, de finca y de pueblo porque en un mercado globalizado, “hay que buscar la diferenciación”.

El estilo “ribera”

Miguel Sanz, director general del CRDO, ve un antes y un después. “Con la Denominación nace una forma de hacer que la gente toma como referencia. Quizá, desde fuera, se ha visto como un estilo algo monolítico. Pero no porque sea una zona homogénea, sino por ofrecer al mercado algo que nunca se había ofrecido”. Cree que esa diversidad inicial persiste, enriquecida. Estamos en un restaurante de Aranda y, sobre la mesa, no hay tinto sino una botella de uno de los nuevos blancos de albillo mayor que son lo último de la D.O. Enrique Pascual, presidente del Consejo, añade que los cambios de tendencia, en los vinos de guarda, tardan en apreciarse. “La Ribera es una zona muy diversa, uno de los viñedos del mundo en los que menos homogeneidad hay. Pero solo tenemos 40 años. ¡Somos adolescentes!”. Una de las referencias históricas es Protos, la gran bodega de Peñafiel cuyas majestuosas galerías subterráneas, llenas de barricas y lujosos tinos de roble y huevos de hormigón, horadan la montaña bajo el castillo. ![[Img #21473]](https://sobremesa.es/upload/images/01_2023/7357_ismael-arroyo.jpg) Nacida como cooperativa en 1927 y convertida después en sociedad mercantil, es la propietaria de la marca “Ribera Duero” cuyo uso permite a la D.O. Exportan a más de cien países y venden varios millones de botellas al año, por lo que el perfil de sus vinos se podría identificar como el estándar del mercado. Recorremos el laberinto con el enólogo Pedro Martín, con amplia experiencia trabajando en los distintos viñedos de la casa. “Quizá en la zona de Peñafiel o Pesquera los vinos sean más rotundos, potentes y carnosos y por la zona de Burgos más elegantes, más finos. La Ribera es muy heterogénea”. Y nos avisa de los cambios en la filosofía de la casa, que ubica en los últimos cinco años. “Ahora son unos tintos más bebibles, que buscan la frescura y la fruta, adelantándose a las nuevas corrientes”.

Nacida como cooperativa en 1927 y convertida después en sociedad mercantil, es la propietaria de la marca “Ribera Duero” cuyo uso permite a la D.O. Exportan a más de cien países y venden varios millones de botellas al año, por lo que el perfil de sus vinos se podría identificar como el estándar del mercado. Recorremos el laberinto con el enólogo Pedro Martín, con amplia experiencia trabajando en los distintos viñedos de la casa. “Quizá en la zona de Peñafiel o Pesquera los vinos sean más rotundos, potentes y carnosos y por la zona de Burgos más elegantes, más finos. La Ribera es muy heterogénea”. Y nos avisa de los cambios en la filosofía de la casa, que ubica en los últimos cinco años. “Ahora son unos tintos más bebibles, que buscan la frescura y la fruta, adelantándose a las nuevas corrientes”.

Mirando al futuro

Las bodegas bajo tierra fueron la forma antigua de climatizar los tintos de crianza que, para Ismael Arroyo, de Bodegas Valsotillo, eran la especialidad de la zona hasta el boom de los claretes a principios del siglo XX. La montaña bajo Sotillo de la Ribera está taladrada como un termitero por los túneles de más de 80 antiguos lagares. Su familia conserva algunas de las viejas cubas, así como los certificados de origen con el sello del pueblo con los que vendían sus vinos en el XVIII, en la prehistoria de la Ribera. Pasado remoto, presente y futuro se enlazan en una penumbra intemporal en la que la humedad y la temperatura –siempre 12ºC– se regulan por la piedra. “La creación de la D.O. ha sido la salvación de estos pueblos. Si no hubiera sido por el trabajo, la gente se hubiera ido a vivir a otros sitios. Gracias a la viña hoy hay gente joven, en la guardería del pueblo y en el colegio tienes niños. Y se ha vuelto a plantar viñedo”.